|

Historique |

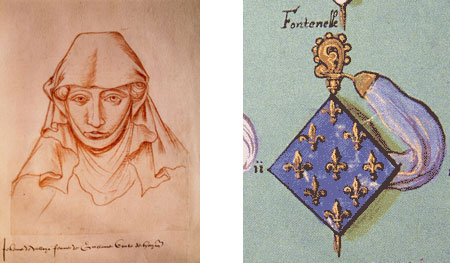

Jeanne de Valois (Bibliothèque

Municipale d'Arras) et Blason de l'abbaye de Fontenelle (albums de Duc

de Croÿ)

"Deux vertueuses demoiselles, Jeanne et Agnès, fille de

Hélin, chevalier seigneur d'Aulnoy

(1), fondèrent un petit

oratoire en l'honneur de la glorieuse

"Vierge"

Marie, auprès de la fontaine

de Notre-Dame-aux-Pierres, entre l'Escaut et le grand chemin qui mène de Valenciennes à Cambrai,

là où était jadis

l'ermitage de Bertholin, Saint Homme à qui Notre Dame apparut quand elle voulut

chasser la peste (de Valenciennes) l'entourant d'un cordon......"

(2)

Adossé

à cet oratoire, qui fut donc appelé Fontenelle, les

deux sœurs bâtirent un corps de logis.

Transplantées un peu plus bas en 1214, Jeanne, Agnès et leurs compagnes

ne furent autorisées à construire l'église dont elles rêvaient qu'en

1216, à cause de l'hostilité de l'abbé de Crespin. C'est donc en 1216

que commence l'histoire de l'abbaye de Fontenelle avec la construction

de l'église dédiée à Notre Dame.

Adoption de la règle de Cîteaux, moyennant la permission d'Arnaud, abbé

de Cîteaux et de Guillaume, abbé de Clairvaux.

Havide de Condé, première abbesse, ratifie

cette résolution.

L'abbaye se développa rapidement dès sa

création; de nombreux dons lui furent faits par

des seigneurs parents et amis.

Mais

c’est au XIVe siècle

qu’elle atteint la renommée avec la venue en 1337 de Jeanne de

Valois (3),

veuve du comte de Hainaut Guillaume Ier Le Bon, sœur du roi de France

Philippe VI

(4), belle-mère de l’empereur Louis de Bavière, du roi Edouard

III d’Angleterre

(5) et du duc de Juliers.

Jeanne

de Valois, qui avait été précédée à Fontenelle dès 1300 par sa

belle-sœur, Jeanne de Hainaut, y entraîna sous le voile avec elle sa

petite-fille Anne de Bavière. Plus tard une autre fille, Isabelle de

Namur, devait y être inhumée à leurs côtés .

Ainsi

c’est une des familles les plus puissantes de l’Europe d’alors qui

fera la célébrité de l’abbaye.

Les français, en se retirant sur Cambrai

après une expédition dévastatrice dans le Hainaut, brûlent en partie l'abbaye de Fontenelle.

Le

duc de Normandie, eu égard à sa tante qui s’y était retirée, fait

immédiatement châtier les soudards.

Jeanne de Valois sort de sa

retraite, à l’appel de son frère le roi

Philippe VI, pour rencontrer sa

fille Philippa

(6), reine d’Angleterre, afin

d’obtenir l’arrêt des hostilités qu’elle parviendra finalement à

imposer elle-même par la Paix de Tournai.

Une trêve de dix mois est conclue entre la

France et l'Angleterre, renouvelée deux fois de

suite par la comtesse Jeanne, et qui permettra au Hainaut de sortir du

conflit franco-anglais pour les cent ans à venir.

Jeanne de Valois meurt à l'abbaye. Elle est

enterrée au milieu du chœur des Dames dans l'abbatiale. Elle avait fait de Fontenelle

une abbaye riche, un centre politique momentané, un lieu de rencontre de la

noblesse. Par la suite, l’abbaye coule des jours propices, éloignée de l’agitation

mondaine, dans la ferveur des moniales.

L'armée de Charles Quint, en guerre contre le

roi Henri II, campe durant six semaines au Mont Houy, elle est commandée

par Philibert Emmanuel, Prince de Piémont.

Celui-ci loge à l'abbaye

en compagnie des principaux chefs de son armée.

A Valenciennes, une foule de réformés déferle sur les lieux

de culte catholique. L'abbaye de Fontenelle n'est pas épargnée. Cette

explosion de colère se reproduira en janvier, avant que la rébellion ne

soit matée et durement réprimée.

L'abbesse et ses religieuses reviennent à

Fontenelle. Elles restaurent la chapelle de Saint-Bernard.

Des voleurs surprennent de nuit l'abbaye.

L'abbesse décide d'envoyer ses religieuses en partie à l'abbaye de

Spirlieu (près de Mons), en partie à l'abbaye d'Ath, quant à elle, avec

quelques religieuses, elle se retire au Quesnoy dans l'abbaye de

Sainte-Elisabeth, puis toutes se retrouvent au refuge de Valenciennes.

(7)

Ce refuge est pillé et dévasté par des

Valenciennois en révolte contre le Duc d'Albe, Gouverneur des Pays-Bas,

représentant le Roi d'Espagne.

Retour des religieuses en leur abbaye

La région de Valenciennes connaissant de

nouveaux troubles, les religieuses doivent retourner dans leur refuge de

Valenciennes. L'abbesse estima nécessaire d'améliorer celui-ci et de le

rendre apte à y célébrer la messe.

Toutes ces destructions et reconstructions

se passèrent sous l'abbatiat de Marie Le Poyvre

Dame Catherine Le Moisne, voyant que la paix

semble assurée en Hainaut, fait revenir ses religieuses à Fontenelle.

Mort de Dame Catherine Le Moisne.

Dame Louise de Barbaize

(8), qui lui succède, entreprend de restaurer l'abbaye.

Les hostilités commencent entre Français et

Espagnols. Valenciennes est le centre de batailles qui ravagent le pays.

Les religieuses décident de se réfugier dans

leur refuge de Valenciennes.

Des coureurs français (soldats chargés de

parcourir la région pour piller ou trouver du ravitaillement) entrent

dans l'abbaye après la prise de Condé.

Valenciennes est encerclée par les Français,

le couvent est pillé, le quartier abbatial, les clôtures, l'infirmerie,

les basses-cours, les granges démolis. Quant au reste de la propriété,

il est inondé.

Durant la nuit, l'armée espagnole, commandée

par Don Juan d'Autriche

(9) et le Prince de Condé, rompt les lignes des

assiégeants et force les Français à se retirer. Ce secours ne sauva pas

Fontenelle, les vainqueurs, cantonnés à Trith et à Maing, continuent le

pillage, emportant les portes de l'église, les stalles du chœur ainsi que

les chaînes du pont-levis.

La période qui suivit, plus calme jusqu'à la

Révolution, fut consacrée en partie à la restauration de l'abbaye.

Après une période assez longue, qui aboutit en

outre à la prise de Valenciennes (1677), Louis XIV, par le traité de

Nimègue (1678), annexe notre région à son royaume.

A partir de 1678, Louis XIV nomme en personne les abbesses de

Fontenelle, dont la première en titre fut Dame Anne Dufrêne qui fit

reconstruire les fermes de Monchaux et dans

l’abbaye, la deuxième cour du cloître.

Quant au cloître lui-même, il n'était pas terminé à la

Révolution.

L'abbaye connaîtra durant cette période un moment de paix, ce qui lui

permettra de retrouver l'éclat qu'elle avait eu dans le passé.

C'est sous l'abbatiat de Dame Farez, trente

sixième abbesse de Fontenelle qu'eut lieu la Révolution. Devant la

tournure des évènements, celle-ci céda le pouvoir à sa prieure,

Henriette Castillon.

La communauté se sépare et les dames se

cachent où elles peuvent. L'abbaye est mise sous scellés et vendue comme

bien national à un négociant, le sieur Rémi Pillion, le bois et la

ferme attenante de Fontenelle sont adjugés à monsieur Perdry Cadet.

Siège de Valenciennes. Toute l'abbaye est

saccagée et brûlée.

De nouveaux acquéreurs entreprennent des

fouilles pour extraire les pierres nécessaires à la confection des

routes.

(10)

L’emprise

monastique est ensuite nivelée. Ne persisteront jusqu’à la fin du XIXe

siècle que la ferme et les fossés dont quelques-uns sont encore

actuellement visibles .

Aménagement d'un bassin de décharge pour le

dragage de l'Escaut. Ces travaux sont à l'origine de la brusque

réapparition des vestiges.

|

|

|

|

|

|

|

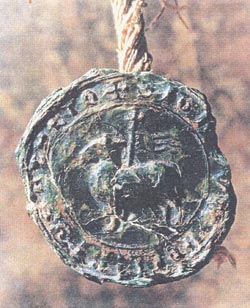

1.

Sceau d'Hellin

d'Aulnoy, chevalier, père de Jeanne et d'Agnès, les fondatrices de l'abbaye de

Fontenelle, représentant un Agnus Dei

(photo ADN J.Y. Populu)

|

|

|

|

|

|

2.

Le miracle (Hubert Cailleau, 1552)

manuscrit 1183

de la Bibliothèque de Douai

|

|

|

|

|

|

3.

Jeanne de Valois

(Bibliothèque Municipale

d'Arras)

|

|

|

|

|

|

4.

Sceau de Philippe VI de Valois, frère de Jeanne de Valois

|

|

|

|

|

|

5. Edouard III,

rendant hommage à Philippe VI pour la Guyenne et le Ponthieu

(Amiens, 1329 -

Bibliothèque Nationale de France)

|

|

|

|

|

|

6.

Philippa de Hainaut, reine

d'Angleterre et fille de Jeanne de Valois(Queens

of England, 1894)

|

|

|

|

|

|

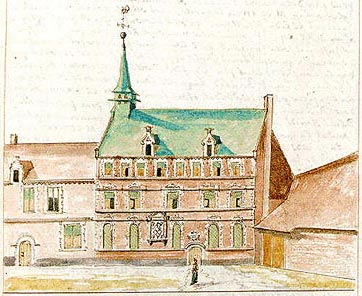

7. Le refuge des

dames de Fontenelle à Valenciennes (Histoire ecclésiastique de la ville et comté

de Valenciennes, de Simon Leboucq)

Bibliothèque Municipale de Valenciennes<BR>

manuscrit MS 673

|

|

|

|

|

|

8.

Lame funéraire de Loyse de Barbaize, église de Maing

(voir visite de l'église)

|

|

|

|

|

|

9.

Don Juan d'Autriche devant

Valenciennes

|

|

|

|

|

|

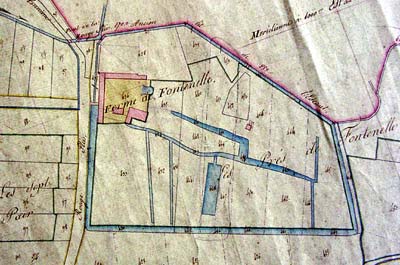

10. Restes de

l\'abbaye visibles sur le cadastre de 1831

Archives Départementales du Nord

|

|

|

|

|

|

11.

Le chantier de fouilles en 1977

|

|